ごみを出さないお店をつくろう

再使用エネルギー 循環型経済

この記事の目次

高品質で環境に配慮したアウトドアウェアやギアを取り揃える「パタゴニア横浜・関内」で数ヶ月に一度開催されているのは、環境に負荷の少ない「ゼロ・ウェイストマーケット」です。店舗運営で可能な限りごみを出さないその取組は、いま、パタゴニア直営店のお手本にも。私たちのライフスタイルに役立つヒントを求めて、同店を訪れました。

パタゴニア横浜・関内からはじまるゼロ・ウェイストへの挑戦

こうした課題に対するアクションが「ゼロ・ウェイスト」です。

出てしまったごみをどうするのかという考え方ではなく、そもそもごみを出さない方法を模索し、実施した上で、最終的にどうしても出てしまったごみを循環させるというこの取組は、環境負荷を減らし、限りある資源を未来につなぐ持続可能な社会への一歩となります。

「ちゃんと知る」ことからはじめた活動。

そんなゼロ・ウェイストを世界規模で実践しているのが、アウトドアを愛する多くの人に親しまれ愛用されているパタゴニアです。

パタゴニアは1973年に、アメリカ、カリフォルニア州で創業。クライミングや登山、サーフィンなど自然を楽しむための機能的なウェアやギアを展開しているアウトドア企業です。

特徴的なのは、製品の機能性だけでなく、地球環境への配慮を最優先にしたビジネスを実践していること。リサイクル素材の使用や、購入した製品を長く愛用いただけるよう、リペア部門の強化や、修理を通じて愛着ある製品と長く付き合える仕組みづくりに以前から取り組んできました。さらに、売上の一部を環境保護団体に寄付するなど、ビジネスを通じて環境問題に向き合う姿勢は、世界的にも高く評価されています。

こうした理念は、製品をユーザーに届ける店舗でも色濃く反映されており、実は、パタゴニア横浜・関内ストアでの先進的なゼロ・ウェイストへの取組は、アメリカ本社にもインスピレーションを与え、広がりつつあります。

みなとみらい線、日本大通り駅から海に向かって徒歩2分。大さん橋に続く通り沿いにあるビルの一階がパタゴニア横浜・関内のストアです。

10年ほど前からゼロ・ウェイストに取り組みはじめたというパタゴニア横浜・関内。そのきっかけをストアマネージャーの市原壮一郎さんに伺いました。

パタゴニア横浜・関内 ストアマネージャーの市原壮一郎さん。

市原さん:10年ほど前、「海ごみサミット2016三重会議」が開催され、当店のスタッフが通訳のボランティアとして参加しました。発表会を終え、その発表内容や画像をお店でシェアしてもらったのですが、そこでスタッフ全員がショックを受けたんですね。

海洋プラスチックの問題もどこか遠い場所の環境課題というイメージがあったという当時、シェアされた情報は自分たちが普段から何気なく消費しているものが環境に直接インパクトを与えているという事実だったそう。身近にあるプラスチック製品や生活の中で出るごみ、自分たちの消費と環境破壊は表裏一体であることに衝撃を受けたといいます。

そこでまず、プラスチック製品の代表ともいえる、ペットボトル、レジ袋、ストロー、飲料のプラスチックカップ、このどれかひとつを、ライフスタイルから減らしていくチャレンジをスタッフ全員ではじめたそう。半年間の実践から見えてきたことを市原さんはこう語ります。

市原さん:まずは一個、プラスチック製品を購入しない暮らしを実践してみると、これまで身近にあったものは必ずしも必要ではないということに気づきました。たとえば、コンビニでランチを買うのではなくお弁当をつくる、つねにマイボトルを持つ。すると、当たり前のようについてきたプラスチック製品を手にする機会が減るんですね。その行動変容が自分も課題解決に取り組んでいるという自信にもなっていったんですね。みんなの実践が積み重なり、もっとごみの減量をやりたいという行動につながっていきました。

次のステップとして店舗からでる環境負荷の見直しへ。半年間業務で出たプラスチックごみを貯めつづけた結果、およそ20種類もの業務ごみがあることに気づいたそう。

パタゴニア横浜・関内ストアの業務で出たプラスチックごみを徹底的に仕分け。値段のタグと製品をつなぐひもや、小銭のパッケージなど、あらゆるプラスチックの分別を実施したそう。

市原さん:当時、これをどこまで減らせるかが目標でした。まずは必要のないものは調達しない、必要なものは調達先を調べて、紙製やリサイクルできるものに変更したり、大きな取引先は日本支社に協力を得ながら、地道な改善を繰り返していきました。結果、2022年5月から2023年4月の平均ディバージョンレート(資源転換率)は、およそ92パーセントでした。そして、今、パタゴニアが目指しているのは、ディバージョンレート100パーセント、「ゼロ・ウェイスト」なんです。しかしながらその道のりは簡単ではありません。社会全体で解決していかなくてはならない課題でもあります。

スタッフが共通で使用する事務用品の引きだし。必要なものも必要なだけ突き詰めた結果このスタイルに。

パタゴニア横浜・関内で実施されているシェアリングバック。お店側が一切買い物袋を用意しない代わりに、お客さんから寄付されたエコバックを循環させる取組です。無駄なく、さらに、特別な買い物袋は必要ないという意識の共有にもなっています。

パタゴニアでは、「サステナビリティ」という言葉が一般的になる前から、すでに社内で環境負荷についての議論がはじまっていたそう。

店舗を運営する上で発生してしまう地球への負荷となるエネルギーや廃棄物について、“わたしたち自身に何ができるのか”、会話を続ける中で、横浜・関内ストアの取組はひとつのストアを超え、他店、日本支社、そして世界のパタゴニアスタッフへ広がっていったのです。

活動を地域に広げる!実践者が集い暮らしのヒントを共有するマーケットへ

「ごみをゼロにする」。直訳するとシンプルなアクション「ゼロ・ウェイスト」ですが、日々の暮らしの中でどうやって実践するのか、そもそもごみのない暮らしは実現できるのか、そんな声も聞こえてきそうです。その問いに応える場として開催されているのが、パタゴニア横浜・関内「ゼロ・ウェイストマーケット」です。

3ヶ月に一度(不定期)週末に店内で開かれる地産地消のオーガニックでローカルなマルシェ。コンセプトはもちろん“ごみを出さない”こと。来場者にもマイバッグや容器の持参を呼びかけるなど、日々の暮らしでできるゼロ・ウェイストのヒントがつまった場となっています。

「〜互恵で味わう地産地消〜」「〜ごみゼロ登山のススメ〜」など、毎回テーマを決めて開催されるゼロ・ウェイストマーケット。毎回4〜5店舗が参加し、プラスチックフリーはもちろん、計り売りなど環境に配慮した商品が店頭に並ぶ小さなマルシェ。

スタッフひとりひとりの行動変容から、ストア内のゼロ・ウェイストへ。さらにローカルな人たちと共にマーケットをつくる。これまでの道のりをスタッフの尾野村嘉洋さんはこう振りかえります。

尾野村さん:2019年、パタゴニア横浜・関内ストアは日本ではじめて*1アパレルゼロ・ウェイスト認証を取得しました。このアパレルゼロ・ウェイスト認証も契機となり、パタゴニアのビジネス理念やスタッフの取組に止まらず、ゼロ・ウェイストを提言していきたいという思いが、ストアを地域に開放することへつながっていきました。まずは横浜、関内というローカルを巻き込む形でゼロ・ウェイストマーケットはスタートしたんです。

パタゴニア横浜・関内スタッフの尾野村嘉洋さん。パタゴニア鎌倉ストア勤務ののち、パタゴニア横浜・関内ストアへ。野外イベントの環境対策活動を担うNPOに在籍していた経験も。

パタゴニアだけではなく、関わってくれる生産者や事業者、お客さんとゼロ・ウェイストを共有する場としてはじまったマーケットでしたが、コロナの影響で一度は途絶えてしまったそう。昨年、パタゴニア横浜・関内ストア25周年を迎えるにあたり、25年間分のコミュニティがもう一度集える場所として、ゼロ・ウェイストマーケットは復活しました。

尾野村さん:ゼロ・ウェイストマーケットが復活した背景には、この取組へのリスペクトの気持ちも大きいんです。だからこそ、自分たちだけの取組で終わらず、地域がもっとゼロ・ウェイストに取り組めるきっかけでありたい、そんな思いもあるんですね。

パタゴニアの理念に「私たちは、故郷である地球を救うためにビジネスを営む」というものがあります。

パタゴニア直営店は単にウェアやギアを販売するだけではなく、この地球を守るためにできることをお伝えする場所でもあります。皆さんと一緒に環境問題について考え、行動するきっかけをストアから生み出していきたい。そして、情報発信だけではなく、環境保護の実践者としてその知識と取組を伝えていくこともまた重要だと捉えています。

「ゼロ・ウェイストマーケット」は、「ごみを出さない」というコンセプトを掲げたマーケットですが、それはあくまではじまりです。この場所が、多様な人々をつなぐハブとなり、環境へのアクションや実践を語り合う場になること。地域の中心的な存在としてパタゴニア横浜・関内が拠点となり、このマーケットが継続的に開催されることに、大きな意義があると感じています。

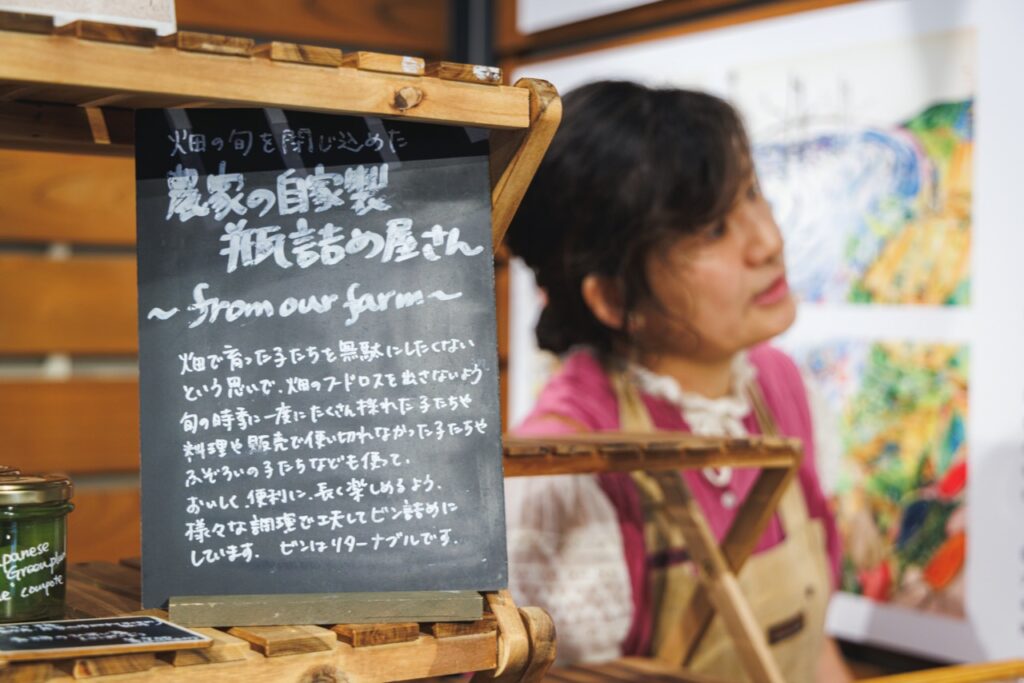

横浜の有機農家の支援プロジェクトの一環として、日出町にてレストランを運営されている「FarmDeli &Bar by ヨコハマベジメイト」。普段より、プラスチック・パッケージフリーを実践しています。

オーガニックの野菜を余すことなく活用したベジメイトの瓶詰め。瓶はお店で回収しリユースされます。

茅ヶ崎市で2017年より不耕起栽培を実践する「はちいち農園」さんの大豆をつかった「SOYSCREAM!!!」。「食をつくること」と「地球を守ること」の両立をテーマに不耕起栽培の農家を応援し、気候変動に挑む大豆由来のアイスクリームです。

生産者同士がつながることで、自主的にゼロ・ウェイストマーケットを開催したり、出店したことで普段からプラスチックフリーの梱包に変更したり、さまざまなネクストアクションが生まれているそう。なにより、スタッフの消費の選択意識が変わったと尾野村さんはいいます。

ゼロ・ウェイストは、なにかをストイックに制限したり、我慢するのではなく、視野を変えることで新しいライフスタイルに気づく、そんな暮らしのきっかけだと感じました。

手に取ったものがどこからきて、どこへ行くのかを考える。日常から変化をみんなのものへ。

海洋プラスチックの問題だけでなく、地球上の限りある資源とどう向き合って暮らしていくのか。多くの人がゼロ・ウェイストを実践する、それがスタンダードにならざる得ない未来はもうすぐそこまできています。人が地球とともにある未来のために、ゼロ・ウェイストがもっと広まっていくヒントはどんなものなのでしょうか。

市原さん:ストアのスタッフも全員が最初からごみのこと、ライフスタイルを変えていくことに積極的だったわけではないんです。もちろん、環境に良いことはやりたいというマインドはありました。ただ、何をすればいいのか悩みはじめるんですね。まずは一個から生活習慣をかえてみるチャレンジからはじまり、ひとりひとりの行動変容をボードに書いてお店でも発表していきました。そのプロセスを外にアウトプットすることで達成したという経験が積み重なり、それをみんなで称賛する、その繰り返しがより高い環境意識を育てていったんです。

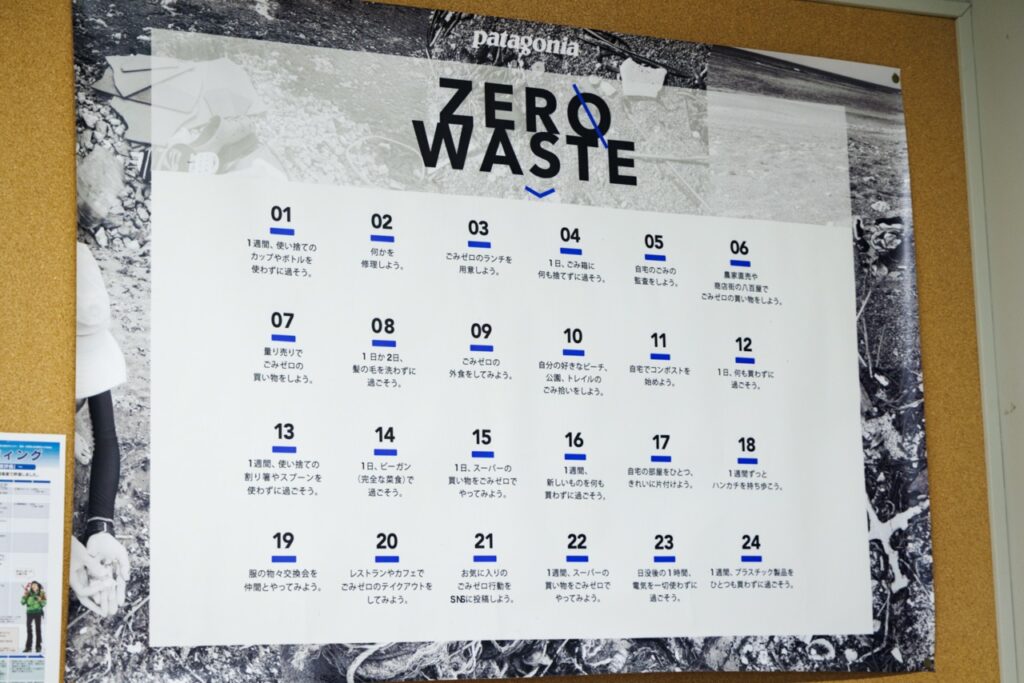

ストアのバックヤードにて。日々のアクションのヒントが記されたカレンダー風のポスター。学校や家庭でも簡単に実践できるアイデアです。

さらにもうひとつ、こんな気づきのきっかけを教えてくれました。

市原さん:みんな、日々忙しくて、立ち止まって物事を考える時間が少なくなっている気がします。

だからこそ、一度深呼吸をして、いま手に取ったものはどこから来て、どこへ行くのかを考えてみてほしいです。

便利なものほど、すぐにごみになってしまいがちです。これは本当に必要?もっと環境にやさしい選択肢はないのか?

そんな問いを、興味本位でもいいから巡らせてみることが、ゼロ・ウェイストの第一歩です。まずは、自分の暮らしをゆっくり丁寧に見つめ、そこで感じた小さな違和感や気づきを、家族や友達と話してみること。それが変化のきっかけになると思います。そして小さくてもできることを行動に移してみる。そのアクションが周りの人たちとつながり、やがて大きなうねりとなることを私たちは知っています。

パタゴニア横浜・関内は、地球環境に配慮しているからゼロ・ウェイストを目指しているわけではありません。それは、私たちがより良い未来を築くために欠かせないアクションだと信じているからです。 ごみを減らすこと、それは、新しい暮らしの扉を開き、私たちの意識や価値観を変える無数のヒントに満ちています。

少しでも気になったのなら、パタゴニア横浜・関内のゼロ・ウェイストマーケットに足を運んでみてください。

ゼロ・ウェイストを「知ること」から。あなたはなにからはじめますか?

*1アパレルゼロ・ウェイスト認証 一般社団法人 Zero Waste Japanが認定するZERO WASTE =「ごみ・無駄」をゼロにするための活動 https://zwjapan.org/

【情報】

パタゴアニア横浜・関内

https://www.patagonia.jp/patagonia-yokohama-kannai-japan/store_924604499.html

https://www.instagram.com/patagonia.yokohama/

取材させていただいたのは...

STYLE実践のヒント

「ゼロ・ウェストの取組をはじめたきっかけは、スタッフが参加した勉強会での学びを共有してくれたことからでした。会社や暮らしの中でごみがでないアクションを起こしていけたらいいと思いますが、大事なのは身近な人と“話す”ことだと思います。気になっているテーマや課題、事象に対して、「こんなこと知ってる?今、現状はこうなんだよ」と、感じたことや得た知識を共有することで、何か新しい取組がはじまるきっかけになるのかなと思います。ぜひ、家族や友人、同僚と日常の中で“話してみる”ことからはじめてみませんか?」 市原壮一郎さん

STYLE100編集部