100年先をみつめる保育園をつくろう

生物多様性

この記事の目次

子どもたちが一年を通して自然と共に過ごす「森のようちえん」スタイルを、2007年から横浜で実践している『NPO法人 もあなキッズ自然楽校』。教室や遊具に頼らず、さまざまな自然体験を通じて、自主性や創造性、たくましい体と心を育むことを目的としています。

同法人が運営する都筑区の『もあな保育園』を訪れ、地球にやさしく、子どもたちの未来もひらく保育のスタイルを取材してきました。

もあな保育園は0歳6ヶ月から2歳児までの横浜市認定保育室。

自然の中で育む、子どもたちの豊かな未来

もあなキッズ自然楽校が運営する保育園では、身近な里山を舞台に、多様な自然体験プログラムを実践しています。雨の日でも外に出て活動するなど、天候に左右されないユニークな保育が特徴です。

大切にしているのは、「やりたい」という子どもの気持ちや自主性を尊重し、大人は過度な介入をせず見守ること。また、地産地消のオーガニック食材を使った給食や、国産材を活用した園舎など、環境に配慮した取り組みも積極的に行っています。

自然に触れさせ、地球にやさしい環境で子どもたちを育てるというコンセプトは、どのようなきっかけで誕生したのでしょうか。もあなキッズ自然楽校の理事長を務める関山隆一さんにお聞きしました。

もあなキッズ自然楽校を立ち上げ、理事長を務める関山隆一さん。

昔から自然が好きだった関山さんは、食や農の分野を経験した後、アウトドアブランドのパタゴニアなどで勤務し、カヌーガイドの資格を取得。ニュージーランドの国立公園で日本人初のガイドを務めていました。

関山さん:秋から春頃までニュージーランド、春から冬頃まで日本で過ごすという生活をしていました。当初はニュージーランドに永住することを考えていましたが、海外で暮らしていると自分は日本人だという意識が強まり、帰国の度に、日本のさまざまな社会事情が気になるようになってきたんです。そして30歳を過ぎた頃に「もし日本で暮らすとしたら、何ができるのかな?」と考えるようになりました。

そうして行き着いたのが“自然”と“子ども”だったのです。

関山さん:それまで自然を案内して感動を与える仕事をしてきたので、生涯の生業になると確信していました。ただ、ガイドする相手はすべて大人だったので、これから自分が貢献するなら子どもに対してだなと思ったんです。背景には、現地で交流があったニュージーランドの先住民族、マオリ族の影響もあります。マオリ族には300年先のことを考えて、今ここにある木の実を採るという教えがあるのです。その考え方に深く共感していたので、自分が培ってきた経験をこれから何十年も生きていく子どもたちに伝えたいと。

そのフィールドとして横浜市都筑区を選んだのには、こんな理由があったと話します。

関山さん:日本の子どもたちに自然体験をさせるために、自然に触れる機会の少ない都会の子どもたちにアプローチしようと考えました。そこで、私の出身地である神奈川で、子育て世代がもっとも多いといわれる横浜市都筑区を選びました。

「都筑区に住み始めた頃は、知り合いはゼロでしたね」と関山さん。

アウトドアから幼児教育という、まったく新しい世界に飛び込んだ関山さん。協力者を徐々に増やし、ここまで来たといいます。

関山さん:「こういうことをしたいんです」と公言していると、多くの人が現れて助けてくれました。そして、社会全体を巻き込むことでこの業界を変えられるのではないか、という強いモチベーションが生まれました。「自然の中で子どもを育てる」という考え方はまだ少数派かもしれませんが、共感してくれた人の意識を、より良い方向へ変えていけたらいいなと思っています。

保育園から発信する、地球環境に配慮した衣・食・住

関山さんは、100年後の子どもたちが健やかに育つためには地球にやさしい暮らしが大切という考えのもと、保育園で実践できるサステナビリティを探求してきました。そしてローカルファーストを重視し、市内・県内で環境配慮に積極的な企業と連携したり、地産地消に取り組んだりと、さまざまなアイデアを取り入れています。

関山さん:保育園は月曜日から土曜日まで運営して、その間にいろいろなものを消費しますが、これからの時代は一つ一つの消費を考えていく必要があると思います。紙や洗剤なども、なるべく未来を見据えた環境負荷の低いものを使っています。

その一例が、子どもたちのお揃いの帽子ですと関山さんは続けます。

関山さん:帽子にはオーガニックコットンを使用しています。無農薬で栽培されるオーガニックコットンのシェア率はまだまだ低く、世界中でも1%台で、残りの98%以上のコットンは生産効率化のために大量の農薬が使用されています。そうしたコットンを洗えば、その化学物質は最終的に海へと流れ着いて海洋を汚染します。そうした現状を踏まえ、SDGs目標の一つでもある「つくる責任、つかう責任」を意識して採用しました。

「オーガニックコットンという選択は、生産者を農薬の健康被害から守り、土壌を豊かにします」と関山さん。

園の給食で使う野菜はすべて神奈川県内でとれた無農薬栽培のオーガニック野菜。調理も委託ではなく、自園で行われています。

関山さん:50軒ほどの農家さんとネットワークがあり、青葉グリーンファームという横浜の事業者さんを介して、給食の食材を仕入れています。無添加の調味料は、新横浜に本店のある創健社さんのものです。

丁寧に 塩味は決して強くないのに、だしの風味がふわりと広がり、大人が食べても絶品です。好き嫌いが分かれそうな納豆は意外にも子どもたちの大好物で、定番メニューの一つだといいます。

五分づきの十六雑穀ご飯に納豆、白身魚のフライにかけられたタルタルソースは豆乳で作られたもの。

外でたくさん遊んでお腹が空いた子どもたちは、給食をペロリとたいらげます。

さらに、「木育(もくいく)」も、もあな保育園の特徴的な取組のひとつです。内装はすべて無垢の木材を使用するほか、県内のローカルの木材で食器を作ったり、『東京おもちゃ美術館』の木製おもちゃを使用したりと、木の使い方にもこだわりを持っています。

関山さん:「ウッドスタート」という、地産地消の木製玩具で木育の推進を図るプロジェクトがあるんです。日本の森林率は72%と高く、国産の木材が豊富にもかかわらず、うまく流通せず輸入材に頼っています。そこで私たちは子どものために、そして地場産業の持続可能性のためにも、ローカルの木材を選ぶようにしています。

保育園を建築するにあたって、木質化が望ましいという考え方も昔と比べて浸透してきたそうです。

保育を通じて地球にやさしい取組を実践し、社会全体で子どもの未来をつくる。100年先を見つめる中で、横浜市民の皆さんとどのような社会を作っていきたいかをお聞きしたところ、次のような思いを語ってくれました。

関山さん:保育園はある意味、社会の縮図だと思うんです。多様な家族が集まり、その子どもたちが共に生活する場所。だから、園児たちが育む人間関係を通して、親やスタッフも良いコミュニティを形成できれば、現代社会の模範になると考えています。そして保育園内だけでなく、外に開かれていることで地域の人たちと良い関係を築くのも重要です。子どもたちは安心して成長できるし、地域から社会全体をより良くすることができると思っています。

何をして遊ぶかは子どもたち次第、自然の中でたくましく育つ

園から5分ほど歩くと、谷戸(やと)という谷型の地形に、市街地とは思えないほど自然豊かな12.8kmの緑道が続いています。外の気温が高くても、木陰に入れば体感温度はマイナス5℃ほど。夏場も安全に遊べます。

土道と樹木があることで、空気が対流を生んでいて風を感じられます。

せせらぐ小川は人工ですが、ビオトープの専門家などが携わって自然環境を再現しているといいます。地域の方が自治で管理しているゆえの適度な寛容さもあって、のびのびと遊べるフィールドに。大きな園庭のない都市部の保育園だからこそ、その周辺に広がる豊かな自然の恩恵を受けています。

腰まで水に浸かりながら、帽子をポチャンと落として拾い上げ、また落とすのを繰り返し、自ら遊びをつくり出す1歳の園児。

関山さん:もともと保育園とは、農閑期の人々やお寺の住職さんが園を作って、子どもたちを預かったのが始まりだったそうです。だから、地域資源を活用することは、本来の保育園の在り方に非常に近いともいえますよね。

2歳くらいの園児は、遠くまで歩いて出かけたり、崖を登って滑り降りる遊びを楽しんだりしています。周囲は虫が飛び、鳥が鳴き、自然のハーモニーがあちこちに。四季の移ろいとともに、カルガモやトンボ、カエルなどの生き物もたくさん見られるそうです。

園児たちが歩いていると、地域の気さくな方が声をかけて小さな交流が生まれることも。

ありのままの自然の中で遊ぶことは、子どもたちに特別な力を育てると関山さん。

関山さん:まず、自然には遊びの設定がないんですよ。だから、何をして過ごすかは子どもたち次第です。ここでは2歳児が崖を登っていたりするので「他の園では見たことがない」とよく驚かれますね。上手くいかずに泣く子もいますが、大人が手を貸す前に、たくさんの失敗体験をすることも大切だと思っています。

「脳科学の分野でも、0歳から6歳くらいにかけての教育が大事だといわれていますね」と関山さん。

子どもたちは昆虫を見つけるのも掴むのも上手です。

よく遊び、よく食べ、よく眠る。

自然の中で健やかにたくましく育つ子どもたちについて、もあな保育園に10年近く勤めている、園長の近岡 彩先生にもお話をうかがいました。

先生方には全員ニックネームがあり、近岡先生は園児たちに“あーやん”と呼ばれています。

私立や市立の保育園で働いていた近岡先生は、結婚を機に横浜で新たな職場を探していたところ、もあな保育園に出会いました。その当時をこう振り返ります。

近岡先生:入職前の保育体験として2歳の園児たちとお散歩に行ったとき、木の根っこが生えている急斜面を自ら登り、怖がることもなくスルスルとお尻すべりをして遊んでいたんです。自然で遊ぶってこういうことなんだなと圧倒され、ここで私も一緒に働きたいと強く感じました。

自然と共に行う育児についてお聞きしたところ、こんなアドバイスをいただきました。

近岡先生:どこか特別な場所に行かなくても、近所の緑道や自然公園を訪れるだけで、子どもも大人も癒やされると思います。そういう場所で大人がリラックスすれば、子どもたちもきっと安心して自分らしく過ごすはず。今は室内の遊び場も充実していますが、そういう場所をうまく使いながらも、やはり遊びの中で裸足で土に触れ、小川の水の匂いや冷たさを感じることが、子どもの創造性やたくましさを育てると考えています。

豊かな緑と暮らしやすさがバランス良く共存しているのが横浜の魅力。

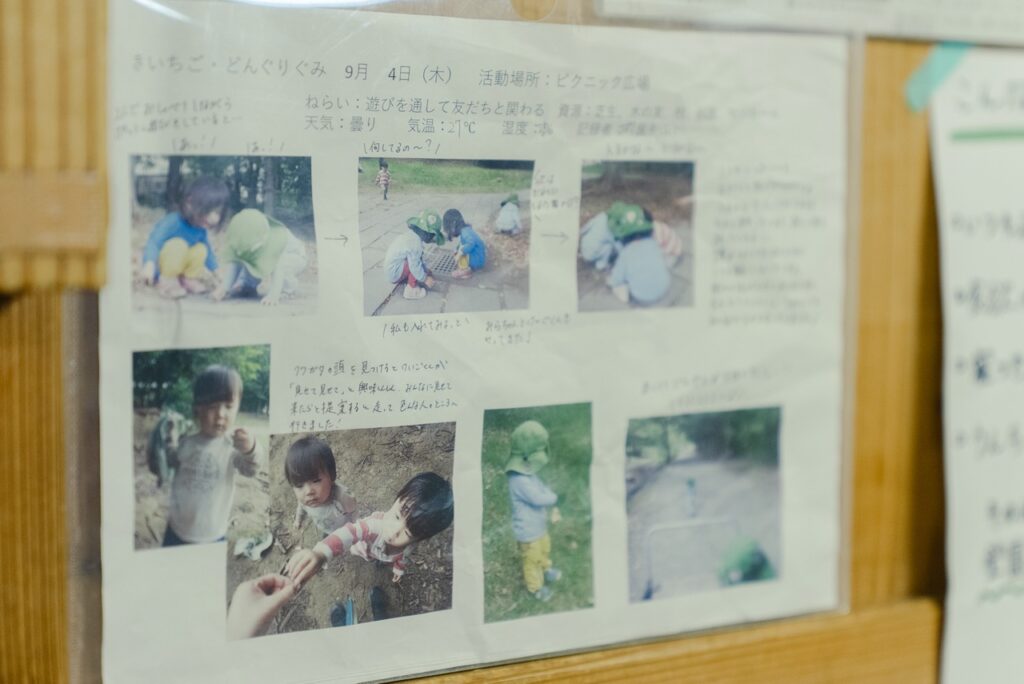

神奈川県の間伐材を使ったコピー紙でドキュメンテーションを作り、保護者の方に日々お見せしています。

全国・世界に拡がっていく、100年先を見つめた保育のSTYLE

現在の活動を通じて「豊かな自然に触れながら子育てできる場所」として、横浜のイメージが広まってほしいと話す関山さん。

そして今、このSTYLEを学びたいと、日本全国のほか、韓国や中国といった海外からも多くの人が視察に訪れているそうです。

関山さん:他の地域でも同じように、地元の食材や木材を活かした保育園の運営ができると思います。その中心となるモデルケースが我々であったら嬉しいですし、それを横浜という都市部で実現できていることを、国内外問わず、多くの方に参考にしていただけたらと思っています。実際に視察にいらした方から、「給食のお米を有機に変えました」「県産の木材で新しい保育園を作りました」といったお声を聞くと、15年間やってきたことが少しずつ広がっているんだなと実感しますね。

いま子育てをしている人、地域で子どもたちを見守っている人たちが、日常的に使うものや食べるものに少し意識を向けるだけで、持続可能な社会に向けた変化を促すことにつながるのではないでしょうか。100年先の未来も、今日、明日、明後日と続く日々の延長線上にあることをイメージできれば、きっとより良い社会を築けるはずです。

【情報】

NPO法人 もあなキッズ自然楽校 https://moanakids.org/

もあな保育園 https://moana-nursery.com/

取材させていただいたのは...

STYLE実践のヒント

「自然体験は、難しく考える必要はありません。都会にある身近な自然でも、子どもたちを解き放つだけで、彼らは自ら遊びを見つけます。これを私は“いいこと見つけた”と表現していて、大人が何かを教えたり、リードしたりする必要はないのです。 まずは、あなた自身も子どもと一緒に自然の中に身を置いてみましょう。子どもだけでなく、あなたも自然の豊かさを感じられ、ワクワクするような発見があると思います」(関山隆一さん)

STYLE100編集部