ダーパオでお持ち帰りしよう

循環型経済

この記事の目次

横浜といえばきっと多くの人が思い浮かべる観光名所、横浜中華街。近年は食べ歩きグルメや写真映えスポットとしても大人気です。そんな横浜中華街で、中国の食文化に由来する、地球に優しい取り組みが広がっているのをご存じでしょうか?

それは、中国語で『ダーパオ(打包)』と呼ばれる、食べ残しを持ち帰る文化のこと。食べ物を容器に入れて包む行為と、ビニール袋などに入れて持ち帰れるようにすることを指す言葉です。

中国ではお客様をもてなす際、食卓にたくさんの料理を並べる習慣があります。「あれもこれも食べたいけど、食べきれない…」「注文したけど量が多かった…」そんなときに便利なダーパオには、横浜中華街でも以前からいくつかのお店が取り組んでいました。

その食文化に注目し、より広めていこうとする動きが、横浜市立大学の柴田ゼミによる『ヨコイチ×中華街プロジェクト』で高まっています。横浜中華街の食品ロスや廃棄の解決につながるダーパオに可能性を見出し、お店と協力して多くの人に知ってもらおうと試みているのです。

『もったいない』という言葉に代表されるように、食べ物を大切にする日本文化とも親和性の高いダーパオ。どのようにしてこのプロジェクトは始まったのか、そして実践している店舗ではどのような手応えがあったのか、横浜中華街の皆さんにお話を伺いました。

中華料理店『一楽』の店主で、横浜中華街発展会協同組合理事を務める呉 政則さんとダーパオ

食品の廃棄を減らすために、中華街としてもできることを。

食品廃棄の問題は誰にとっても身近で重要なもの。グルメの街、横浜中華街でも何かできることはないか。そんな中で、中国の食文化を体験できるユニークな活動として注目されたのがダーパオでした。プロジェクトが始まった背景について、横浜中華街発展会協同組合理事を務める呉 政則さんは次のように話します。

呉さん:きっかけは、学生さんからのご提案でした。横浜中華街で実施している学生連携プロジェクトで、横浜市立大学の学生たちがさまざまな課題解決策を挙げていった中に、ダーパオというアイデアがあったのです。もともと中国にある文化なので取り組みやすいのではないか、ということで実践してみようとなりました。

そもそも、中国ではなぜダーパオが根づいたのでしょうか。

呉さん:中国には、お客様をお腹いっぱいにして帰すのが一番のおもてなしとされる文化背景があったので、僕が小さい頃によく見ていた光景にも、「ご飯食べた?」と挨拶がてら尋ねる会話がありました。食べきれないぐらいお料理を出して、残ったらお包みしますというのは、歓待されていることを意味します。

横浜中華街発展会協同組合の呉 政則さん

すでに横浜中華街の各店舗では、食べ残しを持ち帰れるサービスがあります。しかし、今と昔とでは食事スタイルに変化が生まれていると呉さんは指摘しました。

呉さん:昔は今よりも団体客の食事が多く、僕らがアピールしなくても、お客様のほうから「これ持って帰れる?」といった声が多かったように記憶しています。今は少子高齢化もあって、少ない人数で来るお客様も増えたので、食べ残しも実は少なくなっている。だから僕らも、ダーパオはちょっと忘れかけているものになっていたんですよね。

『一楽』の中国料理は、広東料理と四川料理がベース

今、ダーパオという名前で改めて打ち出していく意義はどのような部分にあるのでしょうか。

呉さん:もとからあった文化が環境活動の一環にもつながるということで、今一度みんなで思い出してお客様にも伝えていけば、僕らの取り組みとしてもハードルが高くない。それが街のブランドイメージにもつながるとしたら、こんなに嬉しいことはない。だから、ダーパオを広めていく意義は大きいのではないかなと思っています。

味が混ざらないように、一品一品を丁寧に包んでいる

また、食べ残しを減らすだけではなく、中国の食文化を体験するものとしてダーパオを打ち出すことにも期待しているという呉さん。

呉さん:みんなで集まってたくさんのごちそうを囲んで、余ったら持ち帰って、家でも楽しかった時間を思い出しながら楽しんでもらう。そういう中国で昔から親しまれていた食文化みたいなものも、中華街ならではの楽しみ方として体験してもらえたら。残すことを躊躇せず、たくさん頼んでいただければ材料が余ることもなく、お店の利益にもつながります。お店もお客様も嬉しい、環境にも優しい。三方良しです。

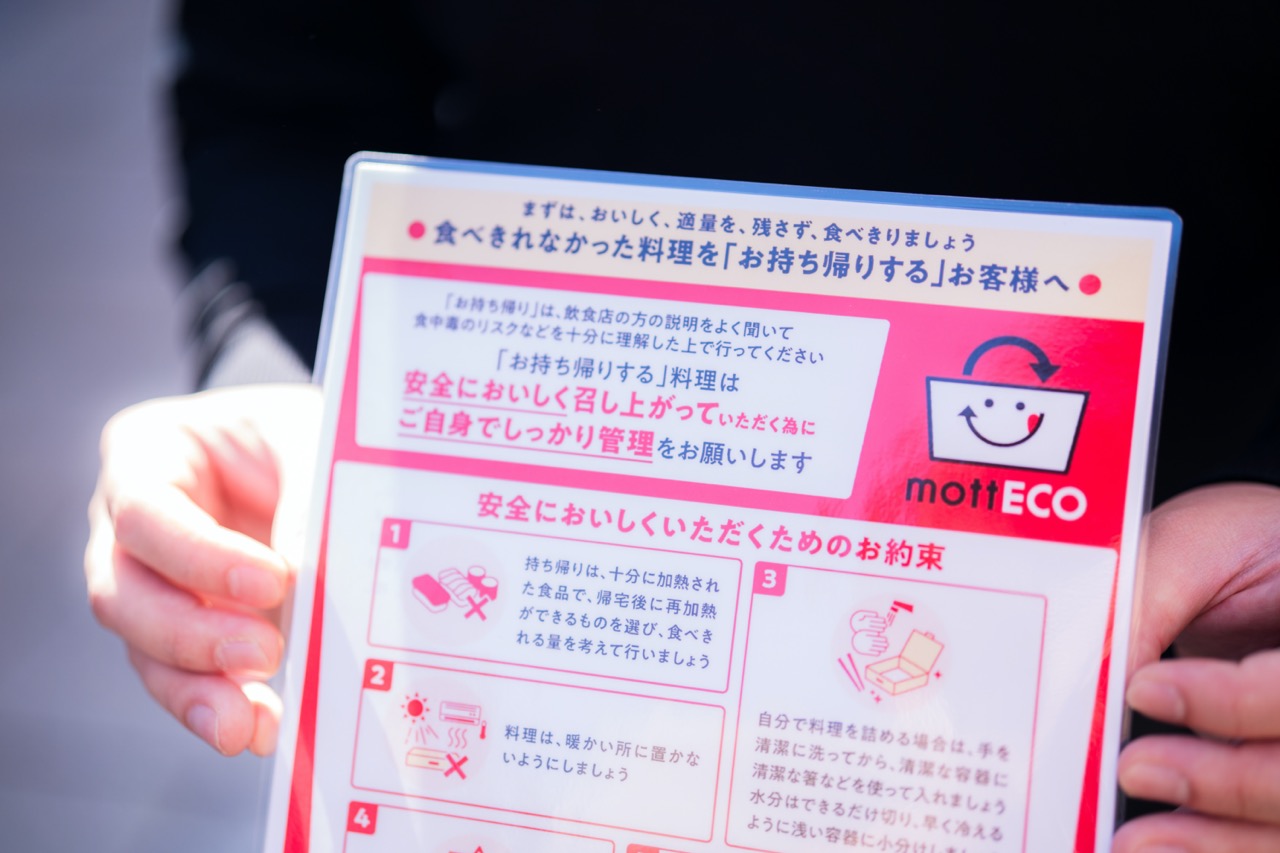

ダーパオの袋に入れている案内

ダーパオという食体験でフードロスを減らす。

コロナ禍でテイクアウトが浸透したことも後押しとなり、横浜中華街では2020年から横浜市立大学と連携し、実験的に5店舗でダーパオを推奨する取り組みを開始しました。

取り組みの中で感じたことや、ダーパオに対する思いとは。実施している店舗を何軒か訪れて、お話を伺いました。

食の街として確立し、今では年間1900万人もの人が訪れる横浜中華街

王府井|矢崎雅子さん

横浜中華街に複数店舗を構える『王府井(ワンフーチン)』は、道行く人にも人気の高い小籠包の専門店です。叉焼メロンパンやエッグタルトなど食べ歩きができる商品のほか、レストランでは本格的な飲茶を提供しています。

王府井の系列店『西遊記』でも、人気の食べ歩きフードとレストランの食事を提供

専務取締役を務める矢崎雅子さん曰く、以前からダーパオには取り組んでいたとのことです。

矢崎さん:中国料理は加熱調理をしているので、残り物を持ち帰って食べる文化はもともと中国にありました。各家庭でも、今日作った料理が余ったら次の日に食べて、食品ロスをしない習慣があります。

『王府井』の専務取締役で、横浜中華街発展会協同組合の常務理事を務める矢崎雅子さん

ダーパオプロジェクトが始まってからは、どのような変化があったのでしょうか。

矢崎さん:点心は見た目が小さいから、たくさん食べられそうだと多めに注文してしまうお客様もいます。それでお腹いっぱいになって残して帰ると、うちとしては「美味しくなかったのかな?」と思ってしまうし、お客様の目線でももったいない。今ではプロジェクトに参加したことで、店内に貼り紙やPOPを用意でき、お客様にとってより伝わりやすい見せ方になったと思います。スタッフに気軽にダーパオを頼んでくれるようになりました。

また、ダーパオに対する日本人の気質として、こんな興味深いエピソードも。

矢崎さん:例えば、叉焼メロンパンを1個だけ残してしまったとき、ダーパオができるのに遠慮してしまうお客様がいます。1個しかないのにわざわざ包んでもらうのが申し訳ないと感じているようで、スタッフが気づいて声掛けをすることがありました。また、エコの観点なのかもしれませんが、ビニール袋なしでパック容器のままカバンに入れて帰る方もいます。

「容器の種類が多く、どんなものを残しても持って帰れるので大丈夫です」と笑顔で話す矢崎さん。食べ残しに対する申し訳ない気持ちから、遠慮しがちな日本人もまだまだ多い様子。「持って帰っていいんだ」という消費者の意識を育てることも、これからの課題なのかもしれません。

状元樓|陣 恵さん

1955年に創業した『状元樓(じょうげんろう)』は、伝統とモダンを掛け合わせたオリジナルの上海料理が魅力です。

活気ある中華街大通りに面する『状元樓』本店

『状元樓』の3代目オーナーで、横浜中華街発展会協同組合の副理事長を兼任する陣恵さんは、プロジェクト立ち上げ当初をこう振り返ります。

陣さん:理事会の中で出た課題で、「ダーパオはみんな昔からやっていることだけど、ダーパオという言葉そのものを浸透させることが必要ではないか」といった話が挙がり、とても共感しました。

陣さんがダーパオプロジェクトに参加したのは、会社やお店として協力したい意欲はもちろん、個人の思いもあったといいます。

陣さん:もともと、食べ残しに対するもったいない感覚がありました。学生時代にミッション系の学校でホームレスの方々に慈善活動をしたり、コンビニやスーパーでアルバイトをしたときに大量廃棄を目にしたり、といった経験も影響しています。そのため、ダーパオプロジェクトの話を聞いたときは、個人的にもやりたいと感じました。

ダーパオの文化背景には、中国料理ならではのこんな事情も。

陣さん:多くの材料を使い、熱が通るように丸くて大きい中華鍋で作るので、1〜2人では食べきれないくらいの食事ができあがります。それから、品数の多さは豊かさの象徴。中国人の食に対する思い入れや、家族など身近な人を大切に思う気持ちがダーパオの文化に現れていると思います。

陣恵さんが持つダーパオの袋は、環境に優しいLIMEX(ライメックス)でできている

実際にお店では、お客様からはどのような反応があったのでしょうか。

陣さん:嬉しい、とポジティブなお声をいただきます。常連の方は持ち帰れると知っているので、コースではなく単品で注文する方もいて、好きなものを食べたい気持ちに寄り添えているのを感じます。ダーパオは私たちにとって特別なことではなく、普通のこと。こうしてフィーチャーしていただけることはすごく嬉しいし、たしかにフードロスにつながっているねと、改めて実感しています。

さらに『状元樓』では、日本で提供する中華料理ならではの工夫も。

陣さん:日本向けに創作した中華料理では、ダーパオが難しい場合もあります。例えば、水分が出てしまうものや、前菜の持ち帰りはお勧めしていません。また、梅雨の時期や夏場はご遠慮いただいています。あとは、もったいない、残したら失礼という考え方があるからか、日本のお客様は料理を完食することが多く、うちの場合はダーパオをするお客様のほうが少ない。私たちも日本における中華料理店として、コース料理では無理なく食べきれる量で提供することを心がけています。

食べやすい、無理のない量で最初から提供すること。これも食品ロスを削減するアイデアだと考えさせられます。

中国のおもてなし文化の価値を発揮しながら、サステナブルな中華街として愛され続けたい。

横浜中華街でダーパオの魅力や楽しさを伝えて、持続可能な未来を作っていきたい。そんな未来に向けて、陣さんはこんなふうに語ってくれました。

陣さん:理事会の一人として私も活動していますが、これから横浜中華街で共通したダーパオのパッケージを作るなど、街として取り組みが伝わるといいなと思います。お家では作れないものを食べたり、お店のロケーションや雰囲気を楽しんだり、ただただお腹を満たすだけではない楽しみ方ができるのが横浜中華街。好きなものをいろいろ食べたいとき、安心してできるのがダーパオの良さかなと思います。

仲間内で外食をするときも、食べ残しが出ると「明日の息子のお弁当にするね!」と分け合って持ち帰ったり、先輩が「夜ご飯にどうぞ」とおかずになりやすいものを勧めてくれたりする、と話す陣さん。目指したい未来のイメージが湧いてきます。

たった1個からでもダーパオはできる

ダーパオをはじめ、数々のサステナブルな取り組みを実践している横浜中華街。食べ歩き店舗におけるゴミ箱の設置や早朝の清掃、花を植えるフラワーロード活動など、その内容は多岐にわたります。これらの活動は、特に海外からのお客様に高く評価されているのだとか。

こうした取り組みがお客様に選ばれる理由となり、ファンづくりにつながっていく。ダーパオプロジェクトは、各店舗で働く人々にそれを実感してもらうアイデアの一つであり、街全体のブランドを高め、これからもずっと愛され続けるための一歩なのです。

中国の伝統的なおもてなし文化を発信する横浜中華街で、あなたも今日からダーパオを始めてみませんか?

【情報】

横浜中華街発展会:https://www.chinatown.or.jp/hattenkai/

◉中国料理 一楽

住所:〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町150

電話:045-662-6396

HP:https://www.ichi-raku.jp/

◉王府井(ワンフーチン)

住所:〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町185

電話:050-5484-5242

HP:https://www.wangfujing.co.jp/

◉状元樓(じょうげんろう)

住所:〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町191

電話:045-641-8888

HP:https://jogen.co.jp/